Diesel? Das geht gar nicht! Mehr und mehr setzt sich diese Denke durch. Der gerade in Deutschland so beliebte Selbstzünder ist vom Skandal um manipulierte Abgaswerte, von Diskussionen um innerstädtische Zufahrtsverbote und Feinstaubalarm in die Ecke des Schmuddelkinds gedrängt worden. Zuletzt hat sogar der ADAC vom Kauf der D-Modelle abgeraten. Die "Hexenjagd" – wie sie mancher erbittert nennt – wirkt sich bereits aus. Im ersten Halbjahr 2017 ist nach Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) der Diesel-Anteil an den Neuzulassungen um 9,1 Prozent auf 41,3 Prozent zurückgegangen. Gleichzeitig haben die Benziner um 11,7 Prozent auf 55,8 Prozent zugelegt. Jede Medaille hat allerdings zwei Seiten. Im Falle der Diesel-Zurückhaltung heißt das, dass sie den durchschnittlichen CO2-Ausstoß nach oben treibt. Im Mai ist er gegenüber dem Vergleichsmonat 2016 um 0,8 Prozent auf aktuell 128,5 g/km gestiegen. Hintergrund ist der Zusammenhang zwischen Verbrauch und CO2-Emissionen: Benziner verbrauchen mehr als Diesel, steigt ihre Zahl, steigt also auch der CO2-Ausstoß.

"Der Diesel bleibt unverzichtbar"

Dies ist ein Problem. Denn: Ab 2020 dürfen neue Pkw im Schnitt nicht mehr als 95 g/km CO2 emittieren. Ohne den Diesel dürfte dieses Ziel kaum zu erreichen sein. "Fest steht, dass der Diesel auf viele Jahre hinaus unverzichtbar bleibt, um die strengen CO2-Vorgaben der EU erfüllen zu können", sagt Reinhard Zirpel, Präsident des Verbandes der Internationalen Kraftfahrzeughersteller (VDIK). Davon abgesehen würden vor allem Vielfahrer auch weiterhin gern auf den sparsamen Selbstzünder setzen.

Diesel bei der Abgasmessung: Er wird gebraucht, um die CO2-Vorgaben einhalten zu können. Pro Motor/Volz

Es geht also kaum ohne den Diesel. Aber wie kann es mit ihm funktionieren? In der Kritik steht der Selbstzünder wegen Feinstaub und NOx (Stickoxid). Soll er eine Zukunft haben, muss also hier angesetzt werden. Mit Maßnahmen wie SCR-Katalysator und AdBlue-Einspritzung gelingt dies bereits sehr effektiv. Allerdings ist die Technik teuer und im Kleinwagenbereich deshalb kaum darstellbar. Modelle wie Toyota Yaris, Opel Adam oder VW Up gibt es daher schon nicht mehr als Diesel, aus den kleinen Fahrzeugklassen dürfte der Selbstzünder wohl verschwinden.

Auf dem Wiener Motorensymposium im April hat der Zulieferer Continental eine Technik vorgestellt, die – so sie tatsächlich wie versprochen funktioniert – bemerkenswerte Ergebnisse erbringt. Nicht nur auf dem Prüfstand, sondern auch im realen Betrieb soll sich der CO2-Ausstoß um zwei und die Stickoxid-Emission um bis zu 60 Prozent reduzieren lassen, dies im Vergleich zu einem aktuellen EU-6-Diesel. Die Ingenieure gingen dabei in mehreren Schritten vor. Zunächst wurde das übliche Einspritzsystem durch eine Piezo-Common-Rail-Technik ersetzt, deren Kompetenz unter anderem darin besteht, dass sie nach dem Ende des Verbrennungsvorgangs eine Mini-Menge Kraftstoff nachschießt und so den SCR-Kat schneller anspringen lässt. Durch einen Heizkatalysator wird der SCR-Kat außerdem besonders zügig auf Betriebstemperatur gebracht. Weil die dazu notwendige Energie über ein 48-Volt-System aus rekuperierter Bremsenergie gewonnen wird, belastet sie das Kraftstoffkonto nicht. Das 48-Volt-Hybridsystem unterstützt den Verbrenner außerdem in Beschleunigungsphasen, auch das senkt den Verbrauch, ebenso wie das Talent zum "prädiktiven Fahren", bei dem ein Steuergerät vorausschauend darüber entscheidet, wann das Auto am besten rollt und wann rekuperiert werden sollte.

Ungewisse Zukunft für EU5-Diesel

Derzeit erfüllen 18 Prozent der Diesel-Pkw Euro 6, bis Ende 2020 werden es nach Schätzung des Verbands der Automobilindustrie (VDA) etwa 50 Prozent sein. Was aber passiert mit den rund sechs Millionen Euro-5-Dieseln, die derzeit in Deutschland unterwegs sind? VDA-Chef Matthias Wissmann geht davon aus, "dass bei etwa jedem zweiten dieser Wagen die Stickoxidemissionen auf der Straße durch Softwaremaßnahmen deutlich gesenkt werden könnten". Beim VDA spreche man von "Euro 5.5". Stefan Gerwens, Leiter des Verkehrsressorts beim ADAC, meint, dass "Software-Updates für die Hälfte der Euro5-Diesel-Pkw die NOx-Emissionen insgesamt um immerhin bis zu zehn Prozent senken würden". Sie sollten schnellstmöglich geprüft und so umgesetzt werden, dass den Autofahrern keine Nachteile entstehen. "In einigen Städten kann das reichen, um künftig die Grenzwerte regelmäßig einzuhalten", sagt Gerwens. "Andernorts geht es nicht ohne zusätzliche Maßnahmen wie grüne Wellen an Ampeln, mehr Elektrofahrzeuge oder ein besseres Angebot von Bus und Bahn".

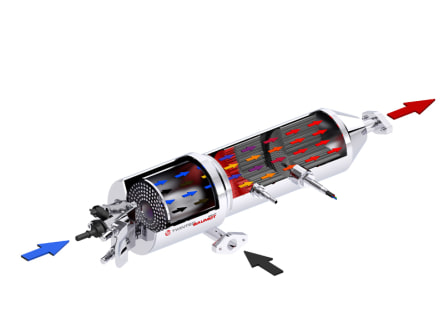

Nachrüstlösung: Das SCR-BNOx-System von Twintec-Baumot soll NOx unter die Euro 6-Norm drücken. Twintec

Die Werkstattkosten für ein einfaches Software-Update könnten rund 100 Euro betragen, Schätzungen, die von 300 Euro sprechen, weist VDA-Chef Wissmann als "zu hoch" zurück.

Nachrüst-Kat killt Stickoxide

Neben der Software-Lösung steht auch eine Hardware-Nachrüstung im Raum. Der Katalysator-Hersteller Baumot-Twintec hat ein sogenanntes BNOx-SCR-System entwickelt, das in Praxistests bereits Vielversprechendes geleistet hat und den Stickoxid-Ausstoß teilweise sogar unter die Euro-6-Norm drückt. Die Kosten sind tolerabel, betragen aber dennoch rund 1500 Euro. Wer für die Nachrüstung zahlt – Hersteller, Fahrzeugbesitzer oder beide – ist derzeit noch offen. "Meine Zielsetzung ist, dass der Kunde gar nichts zahlt", hat die bayerische Wirtschaftsministerin Ilse Aigner bereits wissen lassen. Neben der finanziellen Problematik ist beim Nachrüst-Kat noch ein weiterer Punkt zu bedenken: Viele ältere Fahrzeuge sind platztechnisch mit der Unterbringung der Hardware überfordert. Heißt: Nicht jedes Modell kommt für das Twintec-System infrage. Und für Diesel, die nur nach EU4 oder sogar noch schlechter eingestuft sind, sieht es ganz zappenduster aus. Sie lassen sich nach derzeitigem Stand der Dinge weder mit einem Software-Update noch per Nachrüstung auf Vordermann bringen.

Auch für Benziner wird es eng

Für betroffene Dieselfahrer ist es da nur ein schwacher Trost, dass es auch so manchem Benziner an den Kragen gehen wird. Im September tritt Euro 6c in Kraft, dann dürfen neu typgeprüfte Modelle mit Ottomotor nur noch ein Zehntel der derzeitigen Rußmenge emittieren. Damit bekommen vor allem Benzin-Direkteinspritzer ein Problem, ohne Partikelfilter wird es für sie nicht mehr abgehen. Und alte Benziner unterhalb Euro 3 könnten wegen ihrer Stickoxid-Emissionen in Kalamitäten geraten – und, ganz wie ältere Diesel, Opfer von Fahrverboten werden.

Ulla Ellmer